二階さちえの「窓のコラム」

「窓」とは?二階さんならではの視点でさまざまなジャンルから「窓」を語ります。

二階さちえ(ふたはしさちえ)プロフィール

記者・編集者。(同)青空編集事務所代表。住宅・建築・まちづくりをテーマにウェブサイトや雑誌、書籍向け企画取材執筆・編集を行う。板硝子協会エコガラスHP取材記者、神戸新聞まいどなニュース特約記者、神奈川大学建築学科発行誌『RAKU』特集ページ編集統括。近著に『世界5000年の名建築』『東京老舗の名建築』(共にエクスナレッジ刊)、『中銀カプセルスタイル』(草思社刊)取材執筆。千葉大学大学院修士課程修了、工学修士

二階さん取材記事⇒エコガラス事例紹介

ガラスと光で心豊かに 意外と身近なステンドグラス

2023-12-14

カテゴリ:窓

天の光を教会の内へ… ステンドグラスのはじまり

クリスマスが近づくこの時期、街はイルミネーションも増えてはなやいだ雰囲気に。色とりどりの光は人の心を惹きつけ、ワクワクさせる効果があるようです。

色と光が美しく競演している窓もあります。そう、ステンドグラス。

6世紀から8世紀頃、色をつけたガラスを鉛の枠線にはめ込み、組み合わせて成形した開口がそのルーツといわれています(諸説あり)。

その後、紋様・人物・物語・風景などを描き出す“絵画のような窓”として作られはじめたのは、中世ヨーロッパの修道院や教会堂においてでした。

当時の教会建築は、重いアーチ天井を太い石の柱や厚い壁で支えるどっしりとしたつくりが中心。構造上の弱点となる窓は必要最低限に小さく穿たれ、人々はわずかに差し込む光の下でつつましく祈っていたのです。

貴重な自然光を可能な限り内部に取り込み、同時に信仰のよりどころとなる劇的体験の源にできたら… そんな宗教者たちの思いこそがステンドグラスを誕生させたのかもしれません。

ひとつの完成形にのぼりつめたのは13世紀ゴシック時代、フランスやイギリスなどヨーロッパ諸国で次々に建設される大聖堂を飾るため、多くのガラス職人が自らの意匠や技術を高めて製作に励みました。

ゴシック教会のステンドグラスと聞いてわたしたちが通常イメージする、床から天井まで伸び上がって林立する細長い窓や、薔薇窓とも呼ばれる巨大な円形のステンドグラスのスタイルは、この時代に確立し隆盛を極めたのです。

ここには、建築技術の進化が大きな要因として作用しています。

それまで一般的だった半円型天井が、先の尖った“尖頭(せんとう)アーチ”でつくることで軽くなり、ぶ厚い壁や太い柱が不要になりました。

窓は大きく取れるようになり、高くそびえて極彩色に輝くステンドグラスは見る者に神の国=天への憧れや宇宙さえもイメージさせます。室内はドラマチックな光にあふれ、教会全体が非日常の神聖な空間へと昇華していったのでした。

明るく楽しくお買い物! アーケード街のステンドグラス

伝統的なステンドグラスでは人物や紋様のほか、聖書の一場面などもモチーフとして多く取り上げられてきました。かつては字が読めない人々に聖書の内容を伝える“紙芝居”的役割を担っていたこともあります。

しかし一般的な絵画とは違う点もあります。光が表現に大きな影響を与えるのです。

晴天か曇りか、雨でも見え方は変わり、白っぽいガラスの周囲では他のガラスの色が鈍ったり、隣り合うガラスの色が光によって混ぜ合わされ別の色合いが生まれることもあります。

ガラスという稀有な素材の面目躍如であるとともに、降りそそぐ太陽光の恵みで明るさを享受し、外界を感じてつながる窓の機能性がそこに並列しているのも、興味深いところでしょう。

都心の商店街でそんなステンドグラスに出会いました。

揺らぎが心を癒す ステンドグラスランプのぬくもり

窓以外にもステンドグラスの活躍の場があります。それは“あかり”の世界。

『ティファニーランプ』をご存知の方も多いでしょう。トンボや植物などアール・ヌーヴォーのモチーフを繊細に表現し、一世を風靡したステンドグラスランプの別名です。

かのラグジュアリーブランド・ティファニー創始者の子息であり、ガラス工芸家のルイス・コンフォート・ティファニーが最初に作ったことで、この呼び名がつきました。

太陽光と電球の違いはあれ、光の透過を前提に銅線の枠にはめこんだ色ガラスで輝きをデザインしていく点は窓と共通しています。

ランプを中心にトレーやアクセサリー、花瓶、什器なども手がけるステンドグラス作家・小林亜希子さんに、ステンドグラスの魅力やその理由についてうかがいました。

「ステンドグラスには“色の相乗効果”があるのではと思っています。隣り合う色がパッチワークのようにそれぞれ違い、相互に影響し合っている。光源や背景、季節や見るシーンも関わってきます。そこに“揺らぎ”が生まれ、見る人は癒されるのではないでしょうか」

「たとえば緑の中を歩くとき、光の当たり方によっていろいろな色に見えますね。それと同じようなものかもしれません」

隣り合うガラスの色を光が混ぜ合わせ、違った色彩が見えてくる…教会のステンドグラスと同じことがランプでも起こるというのです。ステンドグラスのひとつの本質に触れた気がしました。

大聖堂で見上げるバラ窓と自室で静かに見つめるあかり。どちらも人の心に沁みとおり、安らぎや純粋な想いへと導く不思議な力を秘めているようです。

ここ数年、小林さんは色ガラスではなく『昭和レトロガラス』を再利用した透明ステンドグラス作品をより多く製作しているといいます。

昭和レトロガラスとは高度成長期に日本中の窓を飾ったデザインガラス群の愛称。植物や星空、幾何学模様、まちの風景に至るまで多彩なモチーフが特徴で、独特の温かみがあり「おばあちゃんちで見たことがある」的なつかしさとレトロ感で静かなブームが続いています。

小林さんのもとには、解体される家の窓からレスキューされたガラスが持ち込まれたり、SNSで作品を見た人から依頼されて引き取りに行ったりと、全国から昭和レトロガラスが集まります。そのどれもに「思い出がある」と小林さん。

「(我が家の解体時に)本来なら捨てられてしまうものをもらってくれてありがとう、と涙ながらに話してくださる方もいます。通常のステンドグラス用色ガラスには、ないことですよね」

時間を経たものが持つ骨董品にも似た魅力を生かしたい。そんな想いを込めた小林さんの作品は、オリジナルの昭和レトロガラスの味わいそのままにモノトーンで構成されています。

色ガラスよりおとなしい印象ですが、光を通すと見知らぬ誰かの思い出が香るように、ふわりと柔らかなぬくもりがひろがりました。単なるリユースを超え、新たな価値がここでは生み出されています。

固く透き通った素材でありながら、さまざまな色をまとって組み合わさったり、なつかしいデザインをもっていたり、そんなガラスたちが光を通して人の心を暖める存在になる。教会に足を運ばずとも、案外身近なところにステンドグラスはあります。冬のひと日、木枯らしの合間を縫って探しにいってみませんか。

取材協力:stained glass moineau 小林亜希子

思い出の窓が帰ってきた 令和によみがえる昭和レトロガラス

2022-12-10

カテゴリ:窓

「ああなつかしい」「何これ、可愛い!」…模様入りのガラスを目にしたあなたの反応は、さてどちらでしょう?

1950年代から70年代にかけて製造されたこんな窓ガラスが、ここ数年『昭和レトロガラス』と呼ばれて静かなブームになっています。

視線を通さず、外の光を室内に拡散するガラスの名は『型板(かたいた)ガラス』。浴室やトイレ、玄関などでの使用を前提に今も使われています。現代のそれにハッキリした模様はなく、表情は実用本位です。

けれど今回の主役は、高度経済成長期に住まいの窓を彩ったデザインテイストあふれる方。国内での製造はすでに終わり、いまや希少な存在となりました。

その歴史は明治・大正期までさかのぼります。当時も目線を通さず光を拡散するガラスとして『すりガラス』や装飾性を高めた『結霜(けっそう)ガラス』が既に存在していました。

しかし結霜ガラスは、一度完成した透明なガラスに膠(にかわ)を塗り、あとで剥がして表面を荒らすという手間がかかるもの。わざわざ傷をつけるので強度も低い、繊細で高価なガラスだったのです。

一方で、外から見られたくはないけれどあかり取りはほしいとの願いは、照明器具が発達していない明治・大正そして戦前の昭和の家で切実なものでした。窓のある部屋とない部屋の境にガラス建具を入れて隣室まで光を導く工夫もされていたといいます。

このような時代の要請を受け、型板ガラスは生まれました。

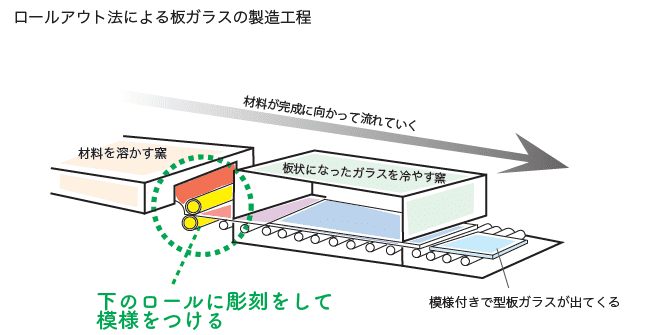

当初は縞や格子など比較的細かい数種類の模様を持つ輸入品がほとんどでしたが、昭和に入って新しい板ガラスの製造法が国内に導入されます。窯で熱せられたガラス素材を生産ライン上で移動させる工程で2本のロールの間を通し圧延するもので、透明な板ガラスを効率的に作れるようになりました。

このロールの片方に彫刻をほどこしておくと、まだ柔らかい素材が通る際にその模様が型押しされ、型板ガラスが作れるのです。結霜ガラスと同様の機能を持ちながら膠の塗り剥がしが不要で強度が高く、手間もかからない。さらにローコストとくれば、普及しないわけがありません。

2部屋の間に入れても目線が通らず独立性を保つことができ、拡散する光で室内は明るく、さらに関東大震災後は貸家建築やガラス建具が増えたことで、その需要に拍車がかかりました。

四角錐を連続させた地紋の上に、切子技法ならではの鋭い線で抽象的な模様を描き、カットグラスの光を表した『からたち』。クリスタルガラスの専門会社として昭和初期から続く各務クリスタル製作所(現カガミクリスタル株式会社)がデザインを手がけた

こうなると単なる量産フィーバーにも見えますが、決してそれだけではありません。

和風洋風の住宅のほか、日本料理店の内外装までカバーしたこのデザインガラスには、最新かつ高度な製造技術や、伝統的な切子の技法も取り入れられていたのです。

微細な線をハッチングすることで光の当たる方向によって表情を変えたり、洋風地紋の上に鋭い線で描いた模様を置いてカットグラスのような表現をしたり。工芸品としてのガラスの美しさを追求する面もあったのです。数十年後に『昭和レトロガラス』としてよみがえる素地は、ここですでにつくられていたといえるでしょう。

最盛期には百を超える種類を誇った昭和の型板ガラスはしかし、その終わりも早いものでした。

毎年繰り出される新製品への対応に小売のガラス店は苦しみ、在庫も限界に達したため、一度割れれば同じ模様が手に入らなくなりました。ユーザーの心は離れ、目線はカーテンが遮るようになり、型板ガラス狂騒曲は終焉を迎えます。

国内での生産はシンプルで抽象的な『霞』『梨地(なしじ)』の2種に集約されました。現在出回っているデザイン性の高いものは輸入品で、シンプルモダンが主流の住宅に合わせやすいチェック柄などが人気を博しています。

時代の申し子のような昭和の型板ガラスがここ数年、食器やアクセサリーにアップサイクル(リサイクルをよりポジティブにとらえようとするスタンス)され、市民権を与えられつつあります。初めて目にする若い世代がそのデザイン性を“レトロで可愛い新鮮なもの”と捉え、生活に取り入れているのです。

並行して、できるだけ形を変えずに本来の窓や建具の姿でよみがえらせようとする動きも出てきました。

国内屈指のガラス卸会社である(株)マテックスでは、昭和の型板ガラスを独自に『サイクルガラス』と名づけ、廃業するガラス店の在庫を引き取ったり解体現場に足を運んで廃棄寸前の状況からレスキューしたりして収集、再利用する事業を始めました。

つくっているのは室内窓製品。国産杉材を枠に使い、ストックの中から好きな柄の型板ガラスを顧客に選んでもらってはめ込みます。回転や引き違い、嵌め殺しなど開閉タイプはさまざま、サイズは特注にも応える体制を敷きました。『マドリノ』のブランド名で、2022年4月から販売が始まっています。

同社営業推進部の担当者は「二十代から三十代の若い世代が家を建てる際にほしい、とおっしゃることが多いですね。豊富なデザインから選んでオンリーワンの窓が作れ、自分らしさを出せるのが魅力なのでは」と話します。

製品自体の魅力もさることながら、注目したいのはこの取組が“リサイクルでなくリユース”であることでしょう。

たとえばお皿やイヤリングに“リサイクル”するとき、窓だったガラスは加工されて大きく姿を変え、その工程上でのエネルギー消費は避けられません。

一方“リユース”は基本的にもとの姿のままで使うため加工時に使うエネルギーが少なく、環境負荷の低減につながります。地球温暖化防止が待ったなしの現在、少しでも消費エネルギーを減らしていくのは必須の課題です。

なにより、リユースの本質である“使えるものを廃棄せず生かす”ことが、ここでは実践されています。

現代に残る昭和の型板ガラスは、ガラス店の在庫以外はたいてい高経年の住宅の窓に入っており、多くは建物の解体時に廃棄・埋め立てられてきました。ガラスは長い時を経ても質も強度も変わらない“素材の優等生”なのに、再利用する価値がないとされてきたのです。

マドリノの取組は、まだまだ使える昭和の型板ガラスを、そのデザイン的魅力も含めて未来に生かす新たな仕組みづくりといえるでしょう。

雑貨として生まれ変わった型板ガラスの美しさは印象的です。しかしほとんど加工されず、かつてと同じ枠にはめられて窓や建具になった姿からは、えもいわれぬ温かみが感じられます。

それは疫禍や戦争、災害の多発と暗いニュースが多い現代にあって「一生懸命働けば誰でも素敵な我が家を建てて心豊かに暮らせる」と信じ、夢に向かってユーザーもメーカーもともに駆け上がっていった、高度成長期という熱い季節の名残なのかもしれません。

つい先日近所にオープンした新しい美容室では、古い型板ガラスを扉や窓に上手に使っていて目を見張りました。まだ若いだろう店主の好みやセンスを感じさせるその光景に「昭和のレトロガラスは、令和に生きる人々が求めてやまない“真の豊かさ”へと向かう、小さな道しるべになってくれるのかもしれない」と思いました。

見て見られて、ワクワク。ガラス窓越しの視線コミュニケーション

2022-04-12

カテゴリ:窓

ガラス窓の特長といえば、透明で向こう側が見えること。あたりまえですが、建築を作り上げる材料としてはアクリルなど一部を除くとほかに見当たらない独特の性質です。

人間は情報の8割を視覚から得ているとの説もあるように、私たちにとって“見る、見える”はやはり重要。建築においてその機能を任されているのが窓というわけです。

壁や屋根のように雨や風は防ぎつつ、光と視線は通す。建築設計者も「内と外をつないで関係を作る」「人の意識に働きかける」など、他の建材とは少し異なるものとして窓をとらえる人が少なくありません。

窓を通る視線はたいてい、内から外に向かう方向で考えられます。室内からはよく見えるように、外の視線は遮るように。こと住宅においては基本中の基本でしょう。

見たいけど見せたくない。この矛盾を解決すべく、御簾やレースカーテン、現代では複層ガラスの内部に張った金属膜の効果で外側が鏡のように反射(ミラー効果)するLow-Eガラスなども登場し“内から見えて外から見えない”窓辺がつくられてきました。

一方、お店のショーウインドーなどは見せることを至上命題にしています。

が、これは商品に興味を持ってほしい、あわよくば買ってもらいたいという明確な目的があるいわば“展示スペース”。ケーキをつくったり煎餅を焼く姿を見せるガラス窓(箱?)越しの演出も同様です。主役はモノで、内にいる人ではありません。

けれど時折「さあ見てください。中にどんな人がいて何をしているのかを」と呼びかけてくる窓に出合います。(株)ZOZO本社社屋の窓も、そのひとつです。

国内ネット販売事業の先鞭をつけ、現在もファッション系通販サイト運営等のトップランナーに数えられるZOZOは2020年、建物の正面が床から天井まですべてガラス窓の本社社屋を千葉市内に建てました。

デスクや会議スペース、書棚、働いているスタッフの姿まで丸見えで、前を通るのが一瞬はばかられるほどです。ガラスはLow-Eガラスで、昼間はある程度反射するものの、日没以降は外の歩道とオフィスがそのままつながっているかのよう。その風景に驚きます。

オフィスビルでは社内秘事項の保持やセキュリティ面などから、執務スペースは見せないのが一般的です。しかしZOZOは「社員が楽しく働く姿を見てもらうと同時に、街を歩く人々の日常をスタッフが目にすることでインスピレーションや新しいコミュニケーションを生み出したい」という考えの下、開放的なガラス窓を設計のカナメとしました。

地域密着型企業という在り方の選択と、イマジネーションや創造性を重視するファッション企業ならではのスタンスとが導き出した建築は、2021年度千葉県建築文化賞の最優秀賞にも輝いています。

実際に社内で働く複数の女性スタッフに話を聞きました。「街の方々に会社を見てもらいたいし、私たちも街を見たいんですよ」と、透け透け? の職場環境に臆するどころか、楽しんでいるようです。

誰かの視線を感じると人の背筋は伸び、モチベーションが上がる作用も現れます。さらにファッション関連企業であれば、街ゆく人々の装いや所作、暮らし方を日々仕事場から目にできるのは貴重な機会以外の何物でもないでしょう。

街とそこに住む人々にとっても、ガラス越しに目に入るしゃれたインテリアと最新コーデに身を包んで働くスタッフの姿は刺激的。前を通って感じる一瞬の非日常が、気分を楽しくしてくれることもあるに違いありません。

見て見られて、シャキッとしたりワクワクしたり、視線のコミュニケーションは小さく偶発的ながらときに豊かな心持ちを与えてくれる。そんな一瞬を演出する素敵な窓に、出会いたい春です。

日本人は引き違い窓が大好き?!平安貴族の住まいから続く『間戸』の歴史

2021-10-08

カテゴリ:窓

日本の住まいの窓といえば昔も今もまず“引き違い”。

ここ数年、省エネを考えた高性能住宅が広く認知され、断熱力の高い外開きやすべり出し窓も増えてきましたが、多くの日本人が描くイメージはやはり横に引いて開ける窓でしょう。

しかし世界に目を向ければ、ヨーロッパもアジアも一般的な窓は開きタイプや上げ下げタイプです。引き違いは実は日本生まれ。ある種“レア”な窓なのです。

windowの語源は『wind-eye』だという説があります。“風の目”を表す北欧の古い言葉が英語的に変化したといい、換気をしたり室内から外を見張るための“穴”の意味合いを持っています。

太古の昔から石を積み、岩山を穿って住まいとしてきた地域では、窓は壁に穴をあけてつくるものでした。さらに高緯度地帯や砂漠エリアでは寒さ暑さもきびしく、それに対峙して暮らすためにも大きな開口は避けられ、“壁の穴”的な在り方が長く続いてきた面もあります。

時代は下って、ヨーロッパでは二重や三重の窓ガラスが普及し豊かな開口が取れるようになります。大きくなった“穴”は、開きタイプや上げ下げタイプといった断熱にすぐれたスタイルの窓として進化しました。夏の間にたっぷり日光を取りこんで長く暗い冬に備えるライフスタイルも、北欧を中心に根づいています。

一方、日本の窓の語源は『間戸』。柱と柱の間に立つ戸で、穴ではありません。

ここには古代から中世、近世にかけてつくられた『寝殿造』や『書院造』といった、現代日本家屋のルーツとされる平安貴族や武士の住まいの特徴が表れています。

寝殿造も書院造も、柱を立てまわして梁や桁を渡し、屋根を支える構造です。しっかりした壁があまりないのです。代わりに紙を張ってつくる張付け壁や舞良戸(まいらど)と呼ばれる板戸、そして和紙を張り外光を通す明障子(あかりしょうじ)などを柱の間に立てて囲い、室内と室外を隔てていました。

これらの建具は壁と異なり、動かすことができます。夏は板戸をすべて取り払ったり簾戸に代えたりして風通しよく過ごし、冬は板戸の合間に明障子を立てて採光しながら火鉢で寒さをしのいで暮らしました。引き違いのしくみはこのような環境の中で生まれたのです。外まわりのほか、室内を間仕切る襖にも応用されながら定着していきました。

厚い石壁ではなく木や紙でできた薄く軽やかな建具に囲まれ、気候がよければそれさえ取り去って家じゅうガラ空きにしてしまう…夏、京都や奈良のお寺を訪れれば今でもそんな光景に出会えます。そして多くの人が「ああ、気持ちいいなあ」と思うのではないでしょうか。遠い祖先の暮らしの記憶が呼び覚まされるのかもしれません。

柱を残して建具をなくせば内と外はつながり、ひとつの空間に感じられます。砂嵐や猛吹雪、高温多湿のジャングルのような極端な自然にさらされず、比較的穏やかな気候に恵まれていた日本では、自然は対峙し抗う相手ではなく共生する存在。この風土が「家の中でも外を感じたい、自然と一体化していたい」と願う精神文化を育みました。

暑さ寒さはもちろん、草木の匂いや虫の声、雨や風の音そして庭の風景が家と渾然一体になる。この住文化を引き戸もまた根底から支えてきたのです。

採光の役割から考えれば、日本の窓のルーツのひとつは明障子でしょう。となれば「最初から引き違いだった」ともいえそうです。障子のついた掃き出し窓だけでなく腰窓や洋風の出窓さえ圧倒的に引き違いが多いこの国の窓事情を見ると「日本人のDNAに刷り込まれているのでは?」とさえ思いたくなってきます。

その一方で引き戸と同時期あるいはもっと古くに誕生し、現代まで受け継がれている開口部もあります。

蔀(しとみ)はその多くが格子の建具を上下で二分割し、上半分をはね上げ留め付けて外光や風を取り込むもので、外開き窓の一種といえるでしょう。お寺などで今でも見ることができます。

ところが引き戸が広まるにつれ、住まいの中からはいつしか姿を消してしまいました。

蔀は雨風よけも兼ね、明障子などよりも外側に立てられました。木製の格子でがっしりとつくられ重く、はね上げるには腕力が必要で、鎌倉時代の将軍家では朝晩の開閉係がいたといいます。

お寺はまだしも個人の家では、軽くて子どもや女性も扱いやすい引き戸に軍配があがるのは明らか。敷居と鴨居で建具をすべらせ小さな力で開け閉めできる、引き戸はまさに大発明だったのでした。

高気密高断熱住宅が普及しつつある中、開き窓などと比べて断熱力を少々上げづらい“泣きどころ”が引き違いの窓にはあります。ついている窓は全部開き窓やすべり出し窓、という家も出てきました。

けれど朝一番に腰窓をさっと開けて風を入れる時、掃き出し窓からなにげなく縁側やテラスに出て庭や空を眺める時の、引き戸の軽さそして人への近しさはどうでしょう。長きに渡り、境界を曖昧にしながら内と外とを自由に行き来してきたこの国の住まい方を、変わらず静かに守っている。そんな存在だからこそ、私たちの引き違い愛はまだまだ止まらないのかもしれません。

円窓のある銀座の宇宙船 〜 中銀カプセルタワービル 〜 *文と写真 二階さちえ

2021-07-16

まんまるの窓って、あまり見かけないですよね。おしゃれなお店やこだわりの住宅、あとは絵本に出てくる船やロケットでしょうか。

中銀(なかぎん)カプセルタワービルには、丸い窓が140個ついています。それは未来と自由を映す“宇宙船の窓”でした。

ビルが建ったのは1972年、場所は東京・銀座8丁目です。当時の名称は『中銀カプセルマンシオン銀座』その名の通り、ビジネスパーソンのセカンドハウスやホテルライクな宿泊施設、都心の別荘、小規模オフィスが主な利用目的でした。

カプセルと呼ばれる積み重なった箱は、エレベーターが通る中央の柱にボルトで留められ、独立した部屋になっています。特異な外観は多くの人が「レゴブロックを組み立てたみたい」と感じるでしょう。そのとおり。ブロックや積み木のように“取り替えられること”が最大のテーマだったのです。

建築家・故黒川紀章は『メタボリズム(新陳代謝)』という建築思想のもと、このビルを設計しました。一度できたらそうは変えられない従来の建物と違う、使い方や時代に合わせて生き物のように変化する建築をつくる考え方です。カプセルタワーはこの思想が形になった、世界的でも稀な建築として知られています。

自由で斬新、時代の先を行くスピード感にあふれた“マンシオン”は、銀座という立地のよさも手伝って売り出し後約半年で完売。価格はカプセルひとつ約340万円ほどだったそうです。

当時は大阪万博の2年後で、科学技術の発展や未来・宇宙への夢が高らかにうたわれる高度経済成長期の終盤でした。大都市を24時間動き回って仕事をする、今日『デジタルノマド』と呼ばれるようなライフスタイルを自認していた人々にとって、カプセルタワーがこの上なく魅力的に見えたのは想像に難くありません。

カプセルが傷んだり老朽化したら、スポッとはずして入れ替える。新品はよそでつくって運んでくるからトラックに載る大きさにしよう。冗談ではなく本当の話です。幅約2.5m、奥行き約4m、天井の高さ約2.2mのサイズはこうして決められ、軽量鉄骨とパネルで製作されました。

カプセルは直方体の1辺で柱に取り付き、残りの5辺は他と干渉せず宙に浮いています。外観の印象と異なり高度に独立した静謐な空間で、高速道路を走る車の音も聞こえません。

室内は6畳ほどの広さでベッドとユニットバスがあり、ほかに壁面収納式の机やテレビ、エアコン、物入れ。歩き回れるスペースは2畳もないでしょう。床面積にして10㎡、足を踏み入れた誰もが一瞬ひるむこの狭さは、極小の居住空間といわれます。

それなのにしばらく居ると心が落ち着くのです。なぜでしょうか。

直径1.3m、カプセル全体のスケール感からしても大きめな丸い開口が、高層ビルや首都高速道路といった最都心の風景を切りとっています。この窓と幾何学的な白い壁に囲まれると、なんだか宇宙船のコクピットにいるよう。ここはマンションの一室ではなく東京という宇宙に浮かぶ秘密基地なのでは…イメージした瞬間、狭さの感覚が消えました。

円窓に魔法をかけられたのかもしれません。異空間にスリップするがごときこの非日常性、カプセルタワーの真髄がここにあります。

円窓は開閉できない“はめ殺し”。カプセルはエアコン完備だから窓を開けての換気は不要、というわけです。寝起きはできても調理設備はなく、カセットコンロで料理すれば湯気やにおいがこもり、扉から廊下に流れ出ていくのを待つしかありません。

光を取り入れて外を見る。2つの機能に窓は特化しているのです。ホテル的セカンドハウスやオフィス向けという当初の目的を考えれば、これも自然だったかもしれません。

時は流れ利用者が変わると、いくつものカプセルが住居として使われるようになりました。それでも食事は外食やテイクアウト。銀座という街をダイニングや冷蔵庫として使うのが、受け継がれるカプセル暮らしの流儀なのです。通年でのエアコン使用も同様で、皆がそれを受け入れています。

こうして円窓は純化され、宇宙船の開口であり続けました。多くの利用者がこの窓を愛してカプセルに身を置く実感を託し、合言葉のように“秘密基地”や“宇宙船”と口にします。

それは単に“丸くて大きいから”ではないはず。円窓はレトロフューチャー=永遠の未来を象徴するカプセルタワーの象徴です。そこからは、時空を超えて銀座を浮遊する自由な自分自身が見えるのではないでしょうか。

※2021年7月、中銀カプセルタワービルは老朽化により解体が予定され、利用者は全員退去しました。現在、カプセルを取りはずして美術館への寄贈や宿泊施設として改修・再利用するプロジェクトが進められています。